Pourquoi faire du réemploi dans le bâtiment ?

L'environnement et les ressources

Les impacts environnementaux sont quantifiés par différents indicateurs, la production de déchets, l’émission de gaz à effet de serre et la consommation de matières premières sont les 3 principaux. Les études d’impacts environnementaux plus poussées se font par des analyses de cycle de vie dans lesquelles l'ensemble des indicateurs sont mesurés et calculés (consommation d’eau, appauvrissement de la couche d’ozone, acidification des sols et de l’eau etc …)

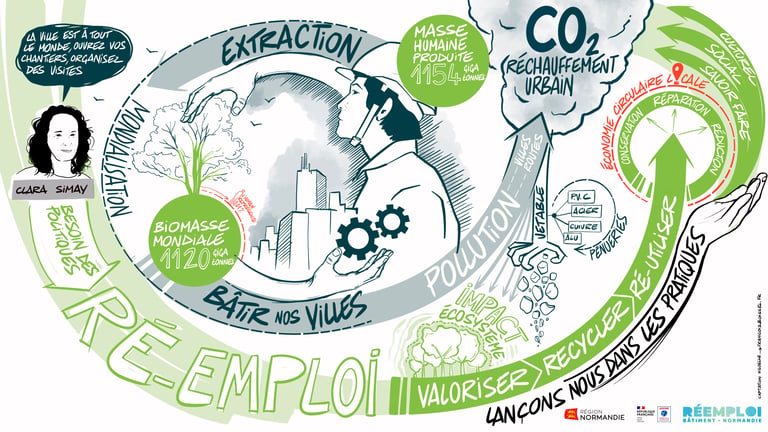

Le secteur du bâtiment fait partie des quatre principaux secteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre en France, il est responsable de près d’un quart des émissions de CO2. Dans l’ACV d’un bâtiment neuf, la moitié des émissions de CO2 est liée aux matériaux.

Ce secteur est également le premier producteur de déchets en France avec 41 Mt de déchets/an, dont ¼ sont associés aux déchets du second œuvre. Cela représente 10,6 M t de déchets non dangereux qui sont ciblés pour le réemploi de matériaux.

Le réemploi et le recyclage des matériaux du bâtiment devient également un enjeu économique. L’élimination par enfouissement et le traitement par incinération sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le secteur du bâtiment est également un gros consommateur de ressources naturelles non renouvelables comme le sable et les granulats.

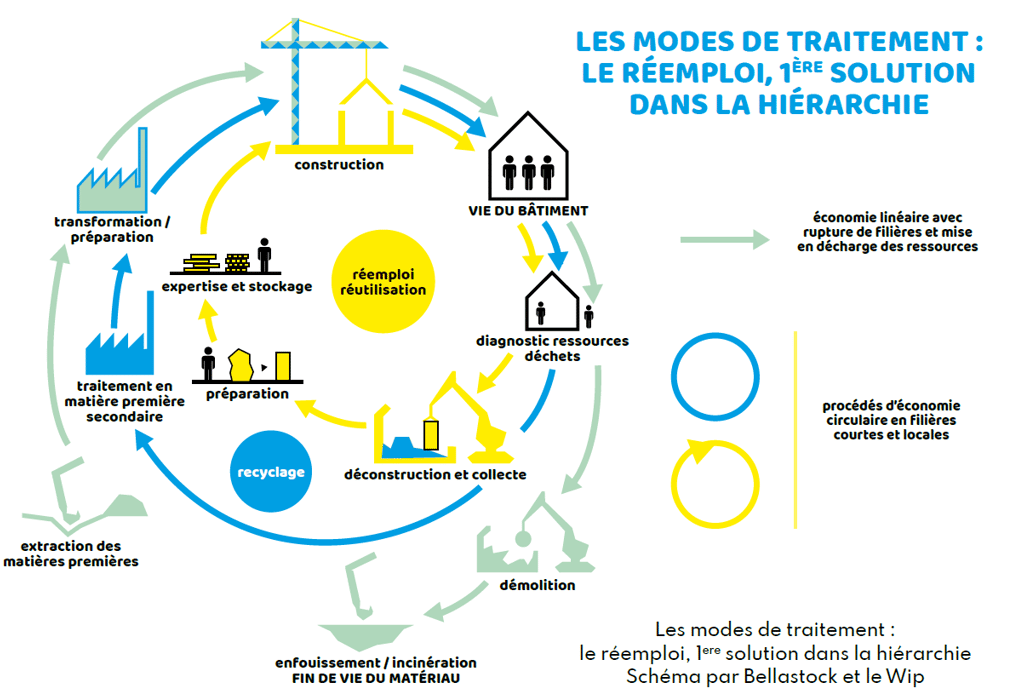

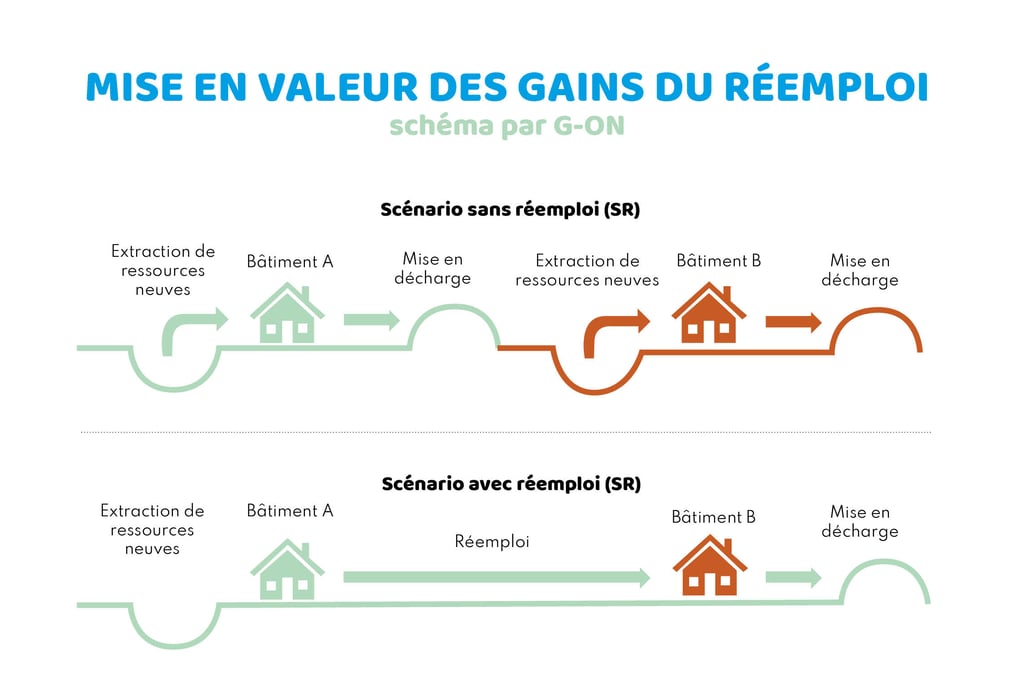

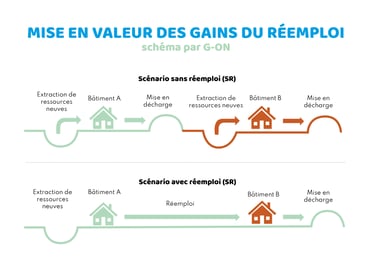

Ce modèle circulaire permet d’annuler les impacts sur l’environnement des étapes de production du matériau (extraction de matières premières, transport et fabrication) et les étapes de fin de vie (déconstruction, tri et traitement des déchets) d’un matériau neuf évité.

D’après un étude du CERC Normandie, la production normande 2018 de déchets générés par les activités du bâtiment est estimée à 1 million de tonnes. Parmi tous ces déchets, une grande partie sont encore enfouis. Nous estimons que 200 000 tonnes sont éligibles chaque année au réemploi (bois, métal, verre, céramique, plastique, textile).

Cette taxe connaît une augmentation exponentielle entre 2019 et 2025 afin d’inciter les acteurs à tendre vers les objectifs nationaux de valorisation des déchets. À titre d’exemple, la tonne de déchets enfouie dans un ISDND performant est taxée à hauteur de 17€ en 2019 contre 65€ en 2025. S’ajoute à cette hausse, la tension à l’échelle régionale sur les sites d’enfouissement. Le PRPGD de 2016 a prévu la fermeture de certains sites. D’autres ISDND arrivent en limite de capacité et les possibilités d’extension ne sont pas systématiques. Dans ce contexte, le réemploi et le recyclage peuvent constituer un moindre coût que l'enfouissement des déchets.

Les crises d'approvisionnement que nous avons pu traverser ces dernières années nous rappellent combien la raréfaction des matières premières à l’échelle mondiale peut influencer le déroulé d’un chantier (hausse des délais et des prix). Pour éviter la pénurie et garder la maîtrise dans le déroulement de projet, le recours aux filières locales d'approvisionnement en matériaux est une piste à développer. Le réemploi s'intègre entièrement dans cette démarche et participe à la résilience des MOA et MOE. Face à la raréfaction des ressources et à la délocalisation de la production des matières premières, le réemploi est une solution à fort impact en passant d’un modèle linéaire à circulaire.

Il est important de prendre en compte la durée de vie des matériaux dans le calcul des impacts environnementaux. En effet, chaque matériau neuf a une durée de vie typique (par exemple 30 ans pour un radiateur). Pour un gain environnemental optimal, il faut s’assurer que la revalorisation permet au matériau réemployé de prolonger sa durée de vie pour la totalité d’un nouveau cycle.

Maxime Robert - G-ON - Colombelles

Qu’est-ce qui pousse les Maîtres d’ouvrage à s’intéresser au réemploi ?

Les MOA sont de plus en plus attentives aux impacts environnementaux de leurs constructions (généralisation de l’ACV, expérimentation E+C-, future RE2020). En tant que BET environnement, nous sommes constamment à la recherche de solutions permettant de réduire les émissions de la phase construction. Selon notre retour d’expérience, le premier levier de réduction sont le gros œuvre et la structure du bâtiment, avec des solutions comme les matériaux biosourcés. Le second levier sont les matériaux du second œuvre et des lots techniques. Pour ces matériaux, le plus souvent importés, le marché propose peu de solutions bas carbone, le réemploi s’impose donc avec des réductions de plus de 90% des émissions par rapport au neuf. Au total, le réemploi représente un gain potentiel de 30 à 40% sur les émissions de C02 de la phase construction.

Les emplois et compétences

Le réemploi de matériaux est l’opportunité de concrétiser un modèle économique qui repose sur la coopération et la sobriété en production de carbone et en extraction de ressources naturelles. Ce modèle pourrait servir de paradigme pour organiser la résilience de nos territoires qui maitriserait les flux indispensables à leurs fonctionnement tout en privilégiant l’emploi, la culture, la solidarité, la reconnaissance des compétences, la qualité de la formation initiale et continue... Le modèle proposé par la pratique du réemploi de matériaux permet de relocaliser l’économie et la création de valeur.

Le réemploi valorise les savoirs-faire locaux et artisanaux, les emplois créés s’inscrivent dans un écosystème particulier, ils sont “situés” et non délocalisables. Cette pratique requiert des compétences spécifiques (connaissance des matériaux, de leurs usages, de leurs valeurs, de leurs débouchés, des méthodes de déposes préservantes, de reconditionnement …). Il favorise ainsi la création de nouveaux métiers (diagnostiqueur, artisans valoristes...) et fait évoluer toute la chaîne des travailleurs du bâtiment avec des métiers variés.

Le réemploi favorise des dynamiques territoriales et circulaires. La pratique implique la mise en commun de compétences professionnelles d’acteurs locaux de l’économie circulaire. Cela demande un travail de décloisonnement dans les métiers de la construction. La mise en réseau d’acteurs que nécessite le réemploi prépare une certaine capacité de résilience des territoires.

Au-delà, le réemploi peut être perçu comme une approche plus sensible, une éthique ou le rejet est proscrit. « L’idée d’une “société du prendre soin” ou de “l’attention à l’autre, aux autres, au milieu de vie” a à voir avec une éthique de la responsabilité, du respect et d’une politique publique qui prépare l’avenir » (Michel Dubois, Diagnostic activités et compétences dans la filière du réemploi des matériaux de construction). Cette vision du réemploi apporte des valeurs profondes et essentielles à cette pratique.

Dès les années 60, des associations et coopératives, en particulier des structures d’insertion, se sont engagées en faveur du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Inventives, beaucoup de ces structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ont proposé un nouveau modèle économique, au service de la société et de l'humain. Les structures d’utilité sociale engagée dans l’Économie Circulaire y contribuent, car le réemploi peut servir de support pour favoriser le retour à l’emploi, les pratiques professionnelles préservantes et le développement d’une acculturation aux enjeux de la transition écologique.

Michel Dubois - Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin

Quelles perspectives pour le développement de formations dans le réemploi ?

La visibilisation de la filière pourrait passer par l’implantation sur le territoire Normand de la formation de Technicien-ne Valoriste des Ressources du Bâtiment (TVRB). Il faut résolument aller vers la visibilité du réemploi : elle est un gage de l’engagement de la Région et une partie de la solution. En termes d’acculturation du secteur du BTP, le dispositif "Formation Intégrée au Travail" (FIT) . consistant en un container équipé qui se déplace sur les chantiers est intéressant. Centré sur l’opérationnel, il permet de se familiariser avec des matériaux ou modes constructifs, de prendre conscience de l’impact de ses habitudes et de ses gestes professionnels par les erreurs qu’il peut commettre et progresser grâce aux échanges qu’il a sur ses gestes et ses jugements. Le dispositif structuré à l’origine pour faire monter en compétences en matière d’efficacité énergétique pourrait être adapté à la qualité environnementale avec pour résultat d’acculturer les pros à des modes constructifs bas carbone, qui classiquement, rencontrent des résistances culturelles ou d’habitudes (le réemploi, le biosourcé, le géosourcé, la biodiversité positive...). Mais encore faut-il que le maître d’ouvrage ait imposé dans son appel d’offre un lot matériaux de réemploi et une clause "formation au réemploi".

David Groix - Les Bâtineurs

Comment sont perçus les chantiers de réemploi par ceux qui les pratiquent ?

L’ensemble des activités autour de la préservation des matériaux est particulièrement plébiscitée par les équipes. En effet, le métier de cureur-valoriste du bâtiment est physique et le fait d’y apporter une touche environnementale fédère le collectif autour de ces objectifs de réemploi. Cette démarche donne du sens et permet à chacun de se sentir utile. Pour les Bâtineurs, c’est un levier pédagogique de motivation du personnel en insertion, comme de l’encadrement. Dans un contexte de raréfaction des ressources et de réchauffement climatique, les compétences en faveur de la préservation des matériaux et de l’économie de carbone sont de plus en plus nécessaires. Les démarches de réemploi se produisent généralement sur chantier de démolition et/ou de réhabilitation où la culture du réemploi n’y est pas particulièrement développée. Nous pouvons témoigner d’une réelle fierté des agents à pratiquer ce type de démarche. Plus que de casser, leur actions visent à prolonger la vie des matériaux, cela amène du sens à l’activité mais également plus de profondeur que le "tout à la benne". Les agents s’en trouvent valorisés.

La culture et le patrimoine

Le réemploi permet la préservation et la conservation des dimensions culturelles des éléments de construction : leur valeur patrimoniale, les attachements et les affects qu’ils suscitent, les valeurs sociales qu’ils incarnent ou encore les savoir-faire qu’ils évoquent. Par la conservation de matériaux authentiques, le réemploi peut montrer un esthétisme parfois recherché et met en valeur les savoir-faire artisanaux. Le réemploi est un retour à un bon sens et fait passer des valeurs de préservation, d’anti-gaspillage et du prendre soin qui nous renvoient à nos responsabilités envers nos environnements.

Etienne Lemoine - Architecte MWAH

Comment le réemploi peut valoriser le patrimoine ancien ?

La question de la construction de la Manufacture des Capucins, tiers-lieu pour la transition écologique, les changements des modes de vie et l’activation d’un territoire productif, se pose avec l’intervention sur cet ancien couvent fondé en 1613.

Le projet fait écho à notre propre questionnement par rapport à ce site, à notre capacité à engager notre transition, à notre résistance à la transformation. Il tend à redéfinir la pratique architecturale en laissant la possibilité des interventions de disciplines diverses non conventionnelles dans l’acte de bâtir : travailler avec la matière existante issue du réemploi oppose la démarche du prescripteur, pourvoyeur des matériaux transformés et des fabrications industrielles à celle du bâtisseur qui intervient pour construire avec la ressource en place et avec les compétences mobilisables localement.

Les formes ne sont pas prédéfinies mais portées par le contexte du lieu et les combinaisons des ressources à disposition : production d’hybrides d’architecture, de design d’opportunité et de paysage naturel délaissé. Une architecture sans architecte. Partager l’acte de bâtir revient à une forme d’appropriation par laquelle nous utilisons le patrimoine à notre disposition et nous construisons celui de demain. Agir pour l’usage et façonner la matière afin de se reconnaître dans un patrimoine commun. Ici, toute forme porte attention à la ressource du bâti existant, matière brute, peu complexe et moins carbonée, donc plus réemployable. Un des enjeux est de conserver cette matière à son niveau de transformation, d’énergie consommée, et d’histoire pour sa dimension mémorielle.

Cette succession d’interventions fait écho à la filiation des métiers qui y ont œuvré. Cela pose la question désormais de la réconciliation de la tête et la main, de l’architecte et de l’artisan, au travers de la notion de bâtisseur.

Les évolutions réglementaires

Les réglementations environnementales évoluent fortement et jouent un rôle essentiel pour le développement du réemploi de matériaux. De manière globale, elles poussent vers une certaine sobriété en termes d’utilisation de matériaux neufs lors de construction de bâtiments, traduit par un impact carbone.

Loi Transition énergétique pour la croissance verte

entrée en vigueur le 17 août 2015

Objectifs globaux : réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques des bâtiments.

Objectifs sur les déchets du BTP :

Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020

Réduire de 50% les déchets admis en installations de stockage en 2025

Réduire de 30% les DNDNI admis en installation de stockage en 2020 et de 50% en 2025

Hiérarchie mise en place : priorités aux matériaux de réemploi, réutilisation, recyclage pour tout appels d’offres de l’Etat ou les collectivités territoriales.

Objectifs globaux : 5 grands objectifs, qui se déclinent à travers des actions concrètes dans tous les secteurs

Objectifs réemploi dans le bâtiment :

1. Évolution du diagnostic déchet vers le diagnostic Produits Équipements Matériaux Déchets (PEMD).

Entré en vigueur le 1er janvier 2022, il s'applique aux opérations de rénovation ou de démolition qui concernent une surface cumulée de plancher supérieure à 1 000 m2 et celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant abrité au moins une substance dangereuse.

La méthode de réalisation est très proche du diagnostic ressource, il doit être précisé les débouchés réemploi et les préconisations de dépose. Le diagnostic doit être réalisé par des professionnels présentant des garanties de compétences et d’assurance.

Pour les déchets, le diagnostic doit faire état des filières mobilisables par mode de traitement (recyclage > valorisation énergétique > enfouissement), pour les produits, équipements et matériaux réemployables, le diagnostic doit faire état des filières et préciser les préconisations de dépose soignée à mettre en œuvre pour préserver la qualité et les caractéristiques techniques des éléments à réemployer.

2. Obligation du tri à la source 7 flux, décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021

Article L.541-21-2 du code de l’environnement

Obligation de tri à la source avec collecte séparée des flux entre eux et avec les autres déchets. Cela concerne tous les chantier à l’exception de 2 cas : s’il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface > ou = à 40m² pour l’entreposage des déchets ; ou si le volume total de déchets généré sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est < 10m3. Il est noté les exceptions pour une collecte conjointe (sauf le plâtre) si le mélange n’affecte pas la possibilité de réutilisation, recyclage ou valorisation et si la collecte conjointe est plus efficace qu’une collecte séparée.

3. Renforcer les informations dans le devis travaux, décret n° 2020 1817 du 29 décembre 2020

Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments doivent mentionner :

La quantité totale de déchets générés

La nature des déchets avec leur modalités de gestion et d’enlèvement

Le ou les points de collecte

L'estimation coût de gestion et d’enlèvement

Le bordereau de dépôt avec : l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés

4. Favoriser le réemploi

Clarification de la notion de déchets par l’ajout de l’article 54 dans le code de l’environnement : « Art. L. 541-4-4.-Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. » Ainsi, si du réemploi est identifié, le matériau ne prendra pas le statut de déchets.

5. Commande publique exemplaire

Modification du code de l’environnement pour favoriser l’intégration de matériaux de réemploi : dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. Des proportions sont déterminées de réemploi, réutilisation ou matières recyclées dans les biens acquis par les services de l’État et des collectivités territoriales. Une liste fixe les produits concernés: mobiliers urbains (20% et 5%) et les bâtiments préfabriqués modulaires (20%)

loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

entrée en vigueur le 10 février 2020

6. Création de la filière de REP

La responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Objectif: organiser la reprise sans frais des déchets de chantier triés et organiser le maillage de points de collecte. Cette filière va favoriser le recyclage et le développement des filières et certainement un meilleur tri sur chantier qui pourra potentiellement déboucher vers plus de réemploi.

Un moratoire du déploiement de la filière REP a été décidé par le Gouvernement en mars 2025. Le temps de concertation associé est l'occasion pour les acteur du réemploi d'apporter leur contribution au bon déploiement de ce levier essentiel pour le réemploi. Le Syndicat professionnel du réemploi de matériaux de la construction (SPREC), dont le Club est membre, a publié une contribution reposant sur 5 demandes :

1. Maintien de l’objectif de 5% de réemploi d’ici à 2028 et conservation de l’ensemble des matériaux visés initialement dans le périmètre de la REP.

2. Soutien à l’unité de produits réemployés et non à la tonne avec des niveaux de soutien à l’échelle des investissements liés au réemploi. Nous demandons qu’a minima 5% des écocontributions soient dédiées au réemploi.

3. Organisation de la collecte de gisements à reconditionner depuis leur dépose jusqu’au site de reconditionnement et compensation de la reprise sans frais pour le recyclage par un soutien à la dépose sélective.

4. Soutien de la prescription en matériaux de réemploi, élément clé du développement des filières.

5. Transparence de la part des éco-organismes via un reporting annuel des financements fléchés vers le secteur du réemploi.

Objectif : aligner le secteur sur la stratégie bas-carbone nationale :

Diminuer l’impact carbone de la phase de construction des bâtiments neufs, en prenant en compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie.

ACV dynamique: poids plus fort au carbone qui est émis aujourd'hui que le carbone émis plus tard.

La méthode d’ACV proposée est très favorable au réemploi: « Les composants réemployés sont considérés comme n’ayant AUCUN impact, les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de vie donc nuls. » Coûts carbone transport ou valorisation = 0

RE 2020 - réglementation environnementale

entrée en vigueur 1er janvier 2022

Labels et certifications environnementales

BREEAM, LEED, HQE, E+C-, BBCA, … Les certifications et labels environnementaux sont des démarches volontaires du maître d’ouvrage permettant de limiter les impacts environnementaux d’une opération de construction ou de réhabilitation et de valoriser les initiatives exemplaires. Le réemploi des matériaux de construction quant à lui, vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental des matériaux utilisés. Cette démarche exemplaire se développe de plus en plus, mais comment s’inscrit-elle dans les certifications et labels environnementaux ?

La certification HQE (France), BREEAM (Royaume-Uni) et LEED (Etats-Unis) couvrent des thématiques variées : énergie, eau, matériaux, transports, déchets, santé, bien-être ou encore écologie et biodiversité. La réglementation environnementale de 2020 (RE 2020) a remplacé la réglementation thermique de 2012 (RT 2012) pour les constructions neuves. Cette nouvelle réglementation intègre, en plus d’une notion de performance énergétique comme dans les précédentes réglementations, une notion de performance sur les émissions de gaz à effet de serre afin de promouvoir les bâtiments à faible empreinte carbone. La RE 2020 couvre donc deux thématiques : l’énergie et l’impact carbone des constructions. Le label français BBCA quant à lui, vise à développer le bâtiment bas carbone.